best unofficial Bob Dylan site

MAGGIE'S

FARM

sito

italiano di Bob Dylan

creato da Michele "Napoleon in rags" Murino

curato da Mr.Tambourine

" Volevo soltanto una canzone da cantare , e arrivò un certo momento in cui non riuscii a cantare niente . Così dovetti cominciare a scrivere ciò che volevo cantare perchè nessun altro scriveva ciò che volevo cantare . Non riuscivo a trovare niente di buono , ovunque cercassi , se ci fossi riuscito forse non avrei mai cominciato a scrivere canzoni . (Bob Dylan)

These are the best

that I've ever heard

Parole nel vento

A cura di Alessandro Carrera

Quelli che............suoniamo Dylan

MAGGIE'S FARM BLACKBOARD

prevista per giugno l'uscita del nuovo libro di Michele Murino - Percorsi vol.2 - DYLAN AND FRIENDS

clicca qui per la scheda del libro

MODERN TIMES, il nuovo splendido album - clicca qui

I'M NOT THERE - ORIGINAL SOUNDTRACK - La recensione Clicca qui

E' uscito il terzo volume della collana "Musica & Parole" (Editrice Bastogi). clicca qui

Tutte le traduzioni dei testi di Dylan clicca qui

Interviste a Bob Dylan clicca qui

Come writers and critics.... saggi e articoli su Bob Dylan clicca qui

UN GIORNO TUTTO SARA' CALMO - spettacolo teatrale liberamente ispirato all'opera di Bob Dylan clicca qui

THE TRAVELING WILBURYS COLLECTION - Clicca qui

WHO'S WHO - Tutte le persone , gli amici ed i personaggi di Dylan clicca qui

BOB DYLAN TIMELINE clicca qui

PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI DEL SITO

VAI ALL'INDICE GENERALE DI MAGGIE'S FARM CLICCANDO QUI

ULTIMA ORA : DYLAN COLPITO DA UNA SCARICA ELETTRICA SUL PALCO DELL' ULTIMO CONCERTO A ZAPATECAS - MEXICO - IL CUORE DELL'ARTISTA AVREBBE CESSATO DI BATTERE IERI NELL'OSPEDALE DOV'ERA STATO RICOVERATO - ( fonte International Press Company of N.Y. ) clicca qui

_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

Alcuni giorni fà dovevo chiamare Michele al cellulare , allora , conoscendo la sua abituale parlantina da fiume Colorado nel periodo della piena , ho chiamato il 4916 , - il suo credito è di 29,60 euro – mi ha informato la vocina , “ Forse ce la faccio “ mi son detto prima di fare il numero.

Dopo gli argomenti tecnici e di varia umanità siamo venuti a parlare della Fattoria e gli ho chiesto speranzoso “ Cosa ne dici se ti intervisto per i lettori ? “ . “ Và bene comincia “ mi ha risposto .

E’ chiaro che i miei 29,60 euri sono andati in fanteria , ma fà niente , ne valeva la pena !!!!!!!!!

L’intervista a Michele “Napoleon in rags” Murino

1) Ciao Michele ,

prima

di ogni altra cosa , perchè hai scelto “Napoleon in rags” come tuo nome

“dylaniano” ?

Mah... Innanzitutto lasciami dire: "'Azzo, intervistato

da MF e soprattutto dal grande Mr. Tambourine (ah, se solo si sapesse

chi sei davvero, tutti si renderebbero conto nelle mani di che grande

uomo - o donna? - sono i dylaniani d'Italia... Maybe someday...)." Ma

veniamo alla tua domanda... Quando ascoltavo le prime volte Like a

rolling stone, al punto in cui quel

bastardo di Dylan cantava: "You

used to be so amused / At Napoleon in rags and the language that he

used / Go to him now, he calls you, you can't refuse..." io sapevo che

stava parlando di me. Non so spiegarlo ma quello ero io, evidentemente

Dylan mi aveva conosciuto e io non lo sapevo, una roba paranormale ma è

così. Quindi la scelta non c'è nemmeno stata in effetti. Io SONO

Napoleon in rags... O meglio ero, visto che sono morto, cioè che è

morto, sì insomma avete capito... dead and gone...

2) Sò che prima di

sentire e amare Dylan eri un Beatlesiano , di Michele-Dylan sappiamo

quasi tutto , e di Michele-Beatles che mi dici ?

Infatti, i Beatles

sono il primo amore. E lo sono ancora ora ovviamente. Quindi non "ero"

un beatlesiano. Ma "sono" un beatlesiano. Credo che, con Dylan, i

Beatles siano stati la massima espressione nel loro campo, non tanto

George o Ringo, per me. Parlo di McCartney e Lennon che ritengo, e lo

ritiene anche Dylan non a caso (lo ha dichiarato in una recente

intervista)

assolutamente irraggiungibili, ineguagliabili,

incomparabili con chiunque, Dylan compreso. Album come Revolver, Rubber

Soul, Sgt. Pepper, ma anche moltissime delle prime cose sono qualcosa

di... come dire... hai presente la citazione cinematografica "ho visto

cose che voi umani..."? Credo che Dylan debba moltissimo ai Beatles.

Così come a Roger McGuinn. E i Beatles devono molto a Bob ovviamente.

Non so chi debba di più all'altro... Credo che nessun artista rock

potrà mai raggiungere le vette di Lennon e McCartney... Dylan c'è

riuscito in altra maniera ma come L/M credo non ne siano mai nati e mai

ne nasceranno... Forse solo Battisti ma è difficile parlare di Lucio in

questo senso perchè è nato in Italia. Fosse stato di lingua

inglese...

Io credo che tra cinquecento anni i giganti della musica della nostra

epoca saranno considerati ancora McCartney e Lennon...

3) Avresti mai

fatto un sito Beatlesiano , magari chiamato “ Strawberry fields “ ?

Credo di no. Per vari motivi. I Beatles mi interessavano quanto Bob ma

su di loro si erano sprecati fiumi di "inchiostro" anche sul Web.

Quello su Dylan l'ho fatto perchè non c'era praticamente niente in rete

su di lui in Italia. Comunque l'avessi fatto l'avrei chiamato magari

davvero "Strawberry fields"... ottima idea... perchè non lo fai tu?...

4) Spiegaci la grande differenza fra Dylan e Beatles ,

non importa se

ti dilunghi , è sempre bello leggere quello che scrivi tu .

Kaspiterina! Una domandina da niente! Comprate il mio nuovo libro "Bob

Dylan Percorsi Vol. 2 - Dylan and friends" e lo saprete...

Comunque al

di là di un discorso critico e storico, almeno per me non c'è una

grande differenza tra Dylan e Beatles... Forse solo che uno è americano

e gli altri inglesi... Ma per il resto la lingua e la stessa... La

categoria pure... La pasta anche... Molte delle radici musicali

comuni... E quello che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti e li

accomuna nella grandezza... Forse l'unica differenza è che Lennon aveva

bisogno di McCartney e McCartney aveva bisogno di Lennon. Dylan si

bastava da solo. Forse Paul e John non sarebbero stati così grandi da

soli, ma non abbiamo la controprova...

5) Dylan e la Fattoria ti hanno

dato tanto , tanto lavoro e penso tonnellate di soddisfazioni , potrai

mai dimenticare tutto questo o resterà una specie di marchio a fuoco

inciso sul tuo cuore ?

Dunque... innanzi tutto quello xxx di Dylan non

mi ha mai dato niente... :o) La sua musica sì, e le soddisfazioni di

cui parli certo la Fattoria le dà... ma perchè parli al passato...? Le

soddisfazioni più grandi ovviamente l'interesse e l'affetto dei lettori

e anche di quelli speciali ed eminenti... Pensa che sta per uscire

"Parole nel vento" il volume curato da Carrera con la collaborazione

anche del sottoscritto... Ecco, quella è una soddisfazione... 'Azzo,

collaborare ad un libro con Alessandro Carrera!!!! E' un po' come per

Bruscolotti giocare nel Napoli di Maradona. Ora spero che anche Paolo

Vites mi chieda di collaborare ad un suo libro... su Dylan però eh!?

Comunque come sarebbe se potrò mai dimenticare? Uno al limite può

riuscire a dimenticare una cosa se proprio lo vuole... Ma io perchè

dovrei volerlo?

6) Tu mi hai chiamato al timone della Fattoria , la

cosa mi ha colmato d’orgoglio , che ne pensi dell’idea di rimanere

anonimo dietro il nome di Mr.Tambourine ?

Yeah! Quella è una grande

figata perchè dà mistero alla cosa... Mistero uguale interesse...

Speculazioni, illazioni, ipotesi... Così tutti ti seguiranno anche solo

per capire chi cazpita sei... Grande mossa my friend!!! Ci avessi

pensato io all'epoca... Sarei stato solo Napoleon in rags... Pensa che

bello andare ai concerti e parlare di MF con la gente senza che gli

ignari sapessero di parlare con Napoleon... Questo tu ora lo puoi

fare... Al primo concerto parla con la gente che conosce MF e comincia

a dire cose tipo: "Ma questo Mr. Tambourine fa veramente cagare..."

oppure "Certo che questo Mr. Tambourine è veramente un grande... mica

quell'imbecille di Napoleon in rags..." e poi osserva la reazione...

Istiga, stimola, incita, provoca... Avrai il polso della situazione in

prima persona... Che figata! Avessi potuto farlo io! Comunque credo che

a lungo andare ti faranno tana... ti sgameranno perchè non è facile

riuscire a tenere segreta una cosa così... hai già fatto qualche errore

finora che ha fornito

indizi... e chi legge attentamente può arrivare

a capire chi si cela dietro il tamburino...

7) Tutti vorrebbero sapere

il perchè del tuo abbandono , chi per affetto e chi solo per curiosità

, ma io non te l’ho chiesto per un motivo etico , le cose tue sono tue

e le cose mie sono mie , dimmi le sensazioni che provi ora quando entri

alla Fattoria come un comune visitatore .

La cosa che mi fa ridere è

leggere lettere che parlano di Napoleon come fosse Dylan... Sembra che

l'evento sia paragonabile al ritiro di Dylan dalle scene... Ma suvvia,

suvvia, suvvia... Non è che si sta un tantinello esagerando, ed

eziandio dando troppa importanza al sottoscritto? Comunque davvero

tutti vorrebbero sapere il perchè del mio abbandono? Non "chi siamo, da

dove veniamo e dove andiamo?" Solo quello? Allora dirò che la colpa è

di Anna "Duck"...

8) Tu mi hai dato carta bianca per tutto quello che

riguarda il proseguimento della Fattoria , sapendo che potevo sbagliare

diverse cose e danneggiarla in qualche modo se pur involontariamente ,

questo è stato uno stimolo e un punto d’orgoglio per me , ma il punto

non è questo , il punto è che , non ostante il tuo satirico annuncio di

scomparsa sarai sempre l’anima della fattoria , te ne rendi conto che

non potrai mai distaccarti da lei ?

Ah, beh, ma perchè chi ha detto

che mi sono distaccato? Mi rendo conto di essere l'anima, anche perchè

essendo morto posso essere solo anima... Quindi per risponderti, non mi

distacco. Tu comunque errori non ne puoi fare nè danneggiare MF... se

non ci sono riuscito io non ci riuscirai nemmeno tu... Comunque

cancella quel "carta bianca" che mi fai venire in mente un film di Totò

con Walter Pidgeon e non è il caso, credimi...

9) Se in futuro dovesse

capitarti la fortuna di incontrare Bobby , la prima parola a freddo ?

Non lo so. O "Grazie di esistere" o "Vaffanculo". Una delle due.

10) per chiudere , tornerai ?

E' l'attuale curatore di Maggie's Farm...

che non mi farà tornare! Già, perchè Mr. Tambourine diventerà talmente

amato che un giorno si dirà: "Michele Murino chi?", "Quale Napoleon in

rags?", un po' come oggi si dice, chessò: "Pete Best? E chi è?"

Comunque se tornerò, tornerò come un ladro nella notte...

Be ready, for

you know not the hour in which I come... Allora grazie per

l'intervista, e grazie a tutti i magfarmiani, tranne ad una (she knows

who she is...)

ps: ehm, Tamb, dì la verità si vede troppo la

pubblicità ai miei libri in questa intervista?...

Direi di nò , ma i tuoi libri sono così interessanti che se anche calchi un pò la mano và bene , allora un grazie da me e da tutti i magfarmiani .

Mr. Tambourine

_________________________________________________________________________________________________________________

Joe Strummer: il ribelle filosofo

di Giovanna Mancini

(da Il sole 24 ore )

Non è detto che per apprezzare "Il futuro non è scritto", documentario

girato da Julien Temple e dedicato al leader dei Clash Joe Strummer (al

secolo John Graham Mellor, scomparso nel 2002), sia necessario essere un fan

della storica band inglese o del punk in generale. Perché, nonostante una

distribuzione penalizzante nelle sale italiane, i 119 minuti di questo film

composto come un mosaico a più voci scorrono fluidi tra registrazioni

dell'epoca, frammenti di video, animazioni realizzate su disegni dello

stesso Strummer, interviste ad amici e a personaggi dello spettacolo,

accompagnate da una splendida colonna sonora che, accanto alle musiche degli

stessi Clash, fa risuonare le note di Elvis Presley, Harry Belafonte, Bob

Dylan, i Ramones, Eddie Cochran e molti altri. Perché lo stesso Strummer

amava spaziare tra diversi generi musicali, dal rock al folk, dal reggae al

cumbia, fino al bhangra, e fu questa una delle caratteristiche che fecero

dei Clash una delle rock band più innovative degli anni Settanta-Ottanta.

Il documentario, girato dallo stesso autore che ha realizzato anche due

lungometraggi sui Sex Pistols, ruota attorno al concetto di falò, un

concetto fondamentale per lo stesso Strummer che, terminata l'esperienza con

i Clash (1976-1986), proprio dalla pratica dei raduni attorno ai falò e

della vita comunitaria tipica dei rave avrebbe saputo ritrovare

l'ispirazione necessaria per tornare da protagonista sulla scena musicale,

con i Mescaleros (1999-2002).

Julien Temple fa sedere accanto a un fuoco un gruppo di amici e conoscenti

di Strummer, dai compagni di scuola alla ex moglie, fino ad alcune star

hollywoodiane come Johnny Depp, Matt Dillon, Steve Buscemi e Martin

Scorsese, che raccontano il personaggio Joe Strummer per come lo hanno

conosciuto. In sottofondo, la voce dello stesso Joe, ripresa da stralci del

programma radiofonico "London calling" che condusse per la Bbc World Service

tra il 1998 e il 2002.

Il ritratto che ne emerge va oltre quello di una rock star che pure diede

tanto alla storia della musica: Joe Strummer, secondo le parole dello stesso

Temple, è tratteggiato come una sorta di grande filosofo contemporaneo,

attento e rispettoso della vita umana, profondamente radicato nelle sue idee

libertarie e rivoluzionarie, eppure ricco di contraddizioni e tensioni, come

l'epoca in cui visse.

I testi e la musica delle più celebri canzoni dei Clash (White riot, London

calling, Should I stay or should I go, Rock the Casbah, I fought the law)

sono i testimoni migliori di una società che tra gli anni Settanta e Ottanta

andava profondamente cambiando, tra rivolte giovanili, lotte per i diritti

civili e per i riconoscimenti delle minoranze. Joe Strummer, e con lui i

Clash, parlarono ai giovani della guerra, delle ingiustizie sociali, della

rivolta sandinista, del Vietnam e dell'Iraq. Bono Vox, uno dei tanti artisti

intervistati nel film, ammette che i ragazzi come lui non avevano idea di

dove fossero certi Paesi, o cosa vi accadesse, prima che la voce di Joe

Strummer glielo raccontasse.

Ma i Clash ebbero anche il grande merito di aprire il punk ai neri, sia

accogliendone le sonorità musicali, sia attraverso testi che parlavano anche

di loro. Perché questo fu Joe Strummer prima di tutto: un ribelle convinto

che la ribellione ha senso solo se serve a costruire un mondo migliore.

Prima hippy, poi punk, infine attratto dall'aspetto sociale dei rave, sempre

e comunque attento a ogni fenomeno sociale e musicale, Strummer cercò sempre

di dare un significato alla sua vita: "diventare adulti – spiega a una delle

figlie – significa imparare il rispetto verso il prossimo". Che, detto da

un'icona del punk che gridava alla "rivolta bianca", ha un valore enorme. Ma

la rivolta di Strummer non è mai distruttiva: è sempre finalizzata a una

lotta per la libertà e l'uguaglianza.

Ancora, il film di Temple è la storia, triste e insieme piena di speranza,

di un uomo tormentato che, spaventato e disgustato dal suo stesso successo,

stenta a trovare una nuova strada nella vita. Quando infine, dopo un periodo

passato a scrivere colonne sonore o recitare piccole parti nei film, torna

alla ribalta con i Mescaleros, il suo messaggio sembra addolcirsi ma in

realtà è sempre lo stesso: "ho una sola cosa da dire – ammette –

l'importante è essere vivi". Ciascuno di noi, è il credo di Joe Strummer,

può cambiare la sua esistenza e costruire davvero un mondo migliore, se solo

trova il coraggio di uscire dai binari lungo cui tutti, quotidianamente,

camminiamo. Perché il futuro, davvero, non è scritto.

"Il futuro non

è scritto – Joe Strummer"

Titolo originale: Joe Strummer: The future is unwritten.

Genere: documentario. Regia: Julien Temple. Fotografia: Ben Cole. Con: Bono

Vox, Steve Buscemi, Matt Dillon, Johnny Depp, John Cusak, Terry Chimes, jim

Jarmusch, Mick Jagger. Colore, 124 minuti. Produzione: Irlanda, Gran

Bretagna 2007. Distribuzione Ripley's Film.

Siti ufficiali:

www.joestrummerilfilm.it;

www.theclashonline.com.

| ______________________________________________________________________________________________________________________ |

I due film su Bob Marley entrano in conflitto

La vedova del compositore giamaicano sembra prediligere il progetto documentaristico di Scorsese, non concedendo i diritti per le canzoni al film prodotto dalla Weinstein

Articolo di Nicola Cupperi - Pubblicato mercoledì 26 marzo 2008

Ultimamente sono stati prodotti molti film su mostri sacri della scena musicale, da Johnny Cash a Ray Charles fino ad arrivare al più recentemente omaggiato Bob Dylan. Non sorprende, dunque, la volontà di omaggiare un grandissimo della musica mondiale come Bob Marley, approfittando anche, come tempi di distribuzione, del 65simo anniversario della sua nascita, che cadrà nel febbraio del 2010. Inoltre l’immensa figura di Bob Marley ha ispirato addirittura due progetti differenti, annunciati praticamente contemporaneamente. Si tratta di un biopic di fiction prodotto dai fratelli Weinstein - e ispirato ad un libro di memorie scritto dalla moglie di Marley, Rita, che ne è anche produttrice esecutiva - e di un documenario diretto nientemeno che da Martin Scorsese, il quale collaborerà direttamente con la famiglia del musicista scomparso nel 1980 e avrà libero accesso a documenti audio e video inediti che saranno inseriti nella pellicola.

Si prevede però che le celebrazioni per il 65esimo anniversario della nascita del musicista giamaicano saranno piuttosto movimentate, perchè nonostante Rita Marley sia tra i produttori esecutivi del progetto della Weinstein, si rifiuta di cedere i diritti sui brani di suo marito alla società di produzione sostenendo di avergli venduto solo i diritti per la trasposizione cinematografica del suo libro, e nient’altro. La famiglia Marley inoltre, non era a conoscenza del fatto che la Weinstein aveva programmato l’uscita del suo film per la fine del 2009, e questo sicuramente interferirebbe con il debutto nelle sale del film di Scorsese (che dovrebbere uscire agli inizi del 2010, proprio in occasione del grande anniversario), un progetto al quale loro tengono particolarmente: Al momento tutte le nostre energie e gli sforzi sono concentrati sul documentario ha detto Ziggy Marley, figlio di Bob Crediamo che questo progetto sia il modo migliore di raccontare la vita di mio padre dal suo punto di vista, ed altri film incentrati su di lui sarebbero vuoti, senza la sua musica a fare da supporto.

L’avvocato che rappresenta la famiglia Marley, Terri DiPalo, nega che la decisione di non cedere i diritti sui brani alla Weinstein sia una tattica per costringere la società di produzione ad acquistarli, magari ad un costo elevato, è più probabile invece che stiano cercando di far spostare l’uscita della biopic al 2015, come ha rivelato Chris Blackwell, presidente della casa discografica di Marley, la Blue Mountain Music. Blackwell sostiene di aver incontrato i dirigenti della Weinstein lo scorso 13 marzo, ma la questione non è stata ancora risolta.

Testo tratto dalla rivista online NonSoloCinema anno IV n. 12 - © 2008

_______________________________________________________________________________________________________________________

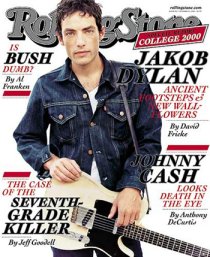

Le confessioni di Jacob Dylan

Nell’edizione dell’ottobre 2000 di “Rolling Stone”, Jacob Dylan fece la sua intervista più lunga. E la domanda inevitabile fu “Come sei cresciuto in casa Dylan e il peso di essere il figlio di Bob Dylan”.

<<Non ricordo la prima volta o quante volte ho visto “Don’t look back”. Per noi era come se fosse la fotografia più importante della nostra famiglia. E pensare che lui –Jacob non pronuncia mai il nome Bob o “mio padre” o “mio papà”. Ma è solo “lui” “suo”- aveva solo 24 anni al tempo, per cui era più giovane di me!>>

Jacob, con il suo gruppo “The Wallflowers”, ha già venduto più di 6 milioni di dischi ma, nonostante ciò, ammette di essere invidioso, pur riconoscendo che la scena musicale di allora era completamente differente: <<Lui è così grande che è nei libri di storia, nelle scuole, innumerevoli libri e biografie ma probabilmente una sola pagina menziona i nomi dei suoi figli.>>

Jacob tenne il suo cognome segreto per molti anni, preferendo cominciare dalla gavetta come un apprendista. Solo nel 1997 avevano fatto 275 spettacoli come “support group” ai “Counting Crows”. <<Facevamo cinque serate alla settimana e nei giorni di riposo cercavamo un locale per suonare la nostra musica.>>

Parlando della sua infanzia, Jacob ricorda: <<Non avevamo dischi d’oro sui muri in casa nostra ma quando andavo dai miei amici i loro genitori mi mostravano sempre suoi ritagli di giornale o cimeli.>>

Jacob nacque a New York nel dicembre 1969 e presto si trovò a vivere in New Mexico e Arizona prima di stabilirsi in California per molti anni per poi ritornare a New York. Quando i suoi genitori divorziarono nel 1977, passò del tempo con entrambi ma trovò più somiglianze con il carattere della madre Sara: <<Ha una personalità molto forte che l’ha aiutata a sopportare tutto quello che accadeva intorno alla famiglia in quegli anni. Quando iniziai ad ascoltare il suono inglese della “new wave”, cominciai ad interessarmi alla musica. Soprattutto “The Clash”, Elvis Costello e “The Buzzcocks” ed ero sempre felice quando lui prendeva un album e ne guardava la copertina.>>

Ma Jacob ammise di essersi fatto prendere dalla passione della musica durante il tour con Bob e Tom Petty nel 1986: <<Non ricordo nulla degli spettacoli del 1974 o di “The Rolling Thunder” del 1975 e ’76 ma mi ricordo bene “Europe 1984” e di come la gente reagiva intorno a lui. Persone che io ammiravo si scioglievano davanti a lui e questi erano i miei eroi! Erano completamente sopraffatti dal solo vederlo e parlargli. Allora cominciai a capire che le sue canzoni significavano tanto a tutte quelle persone.>>

Jacob racconta di quando suo padre entrò in ospedale a causa di una pericolosa infezione al cuore: <<La gente del mondo della musica era in uno stato di panico perché si rese conto che avrebbe potuto perderlo ed io ero così arrabbiato e pensai: “Vergognatevi! Voi pensate che persone come lui spuntino fuori continuamente. Invece dovreste essere orgogliosi di vivere nella sua stessa epoca”. La gente è così strana!>> (n.d.r. Io penso che tutti noi di Maggie’s Farm saremmo d’accordo, yeah? Dylan disse di quel periodo: “Pensai che avrei incontrato nuovamente Elvis!”)

( Dean Spencer news )

_________________________________________________________________________________________________________

Ricordando il più grande pesce d'aprile degli ultimi 30 anni............

PAUL McCARTNEY: VIVO O MORTO??

Una delle tesi è questa: nel novembre del 1966, dopo aver litigato con gli altri Beatles, Paul, uscito dagli studi di Abbey Road con la sua Aston Martin, avrebbe avuto un incidente e sarebbe rimasto decapitato. Gli altri Beatles lo sostituirono con un certo William Campbell (o Billy Shears, si dice di pelle nera), il quale subì una plastica facciale. Questo nuovo Paul sarebbe addirittura più bravo dell'originale spiegando così il nuovo stile nel suonare il basso e la bravura nel comporre canzoni. Lo stesso Paul (o chi abbia preso il suo posto) non ha smentito subito queste voci alimentando così una vera propria mania di ricercare messaggi nascosti nelle opere dei Beatles. Ancora oggi ci sono persone convinte che Paul sia morto.. ma viste le presunte tracce lasciate dai Beatles (di proposito o no) come dar loro torto?

E ancora: mettendo uno specchio nel mezzo della batteria si legge: "I ONE IX HE DIE", cioè: Undici (uno-uno), nove (IX, in romano), lui è morto. Il 9 novembre data della morte di Paul; e, guarda caso, la freccia tra “He” e “Die” punta proprio verso Mc Cartney.

strofe dicono : “Ho letto le notizie oggi: Oh, Dio! Riguardavano l’uomo fortunato che aveva raggiunto la sua meta (gli inglesi dicono HE MADE THE GRADE come eufemismo per dire E` DECEDUTO) e nonostante le notizie fossero letteralmente tristi mi misi a ridere. Ho visto la foto, ha lasciato la sua anima in un’automobile (altro eufemismo: TO BLOW HIS OWN MIND significa anche PERDERE LA TESTA ...) non si era accorto che il semaforo era cambiato, una folla di persone stava lì attonita: conoscevano quella faccia. Nessuno voleva credere che fosse un Lord (Baronetto?...).”

Un altro riferimento alla morte di Paul è chiaro nella copertina di una loro raccolta, "A Collection of Beatles Oldies (but Goldies)"Un disegno stile anni 20 per una nuova raccolta di successi dei Beatles. Innocuo, ma solo in apparenza: si può infatti vedere un automobile che si dirige pericolosamente verso la testa del personaggio in primo piano...

In questa foto Paul McCartney è l'unico a portare all'occhiello il fiore nero...

Volete divertirvi a comparare le foto del viso di Paul ? cliccate qui

TALKING BOB DYLAN BLUES - Parte 400 - La posta di Maggie's farm - clicca qui

_____________________________________________________________________________________________________________

|

|

|

|

|

Maharishi (che significa il grande veggente) aveva introdotto la sua tecnica negli Stati Uniti nel 1959, ma il movimento acquisì una notorietà internazionale dopo la visita che i Beatles fecero al suo ashram in India nel 1968.

Maharishi, annuncia il portavoce del Movimento, si è spento serenamente» nella sua casa, per cause naturali. Il suo nome è legato a quello del gruppo di Liverpool da quando i Beatles, con mogli e amici al seguito, si recarono in India per imparare i suoi insegnamenti. Gli esiti non furono felicissimi: Ringo Starr lasciò dopo una settimana, e lo stesso John Lennon non dovette essere del tutto convinto dei meriti del guru se «dedicò» al Maharishi la canzone «Sexy Sadie» (senza però citarlo per nome) né l’allusione ai «Guru con la Bentley» in un successivo brano dei Cream appare casuale.

Si era «ritirato a vita privata» solo pochi

giorni fa, alla fine di gennaio , dopo cinquant’anni di instancabile

proselitismo e di gestione in prima persona di un impero economico che

ha esteso i

suoi interessi dal settore immobiliare a quello dei medicinali e dei

cosmetici ayurvedici. «Il suo lavoro è stato fatto, e piuttosto che in

campo amministrativo d’ora in poi si concentrerà nel silenzio e

nell’approfondimento della conoscenza», aveva commentato Benjamin

Feldman, «ministro degli esteri» del’Paese globale della pace mondiale,

il movimento fondato dal guru, famoso anche per la sua lunga barba

bianca e per la pratica della posizione del loto.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dylan in Italia per tre date ( da Rockol.it ) clicca qui

Dylan ad Aosta il 18 giugno clicca qui

___________________________________________________

Il mio parere sugli album di Dylan

Di Daniele Andronaco

Dopo Springsteen tocca a Bob Dylan. Con lui sono stato più sintetico altrimenti con tutta la roba che ha fatto non ne uscivo più. Mi sono limitato agli album di inediti, il che significa che ho escluso:

- "Good as I been to you" e "World gone wrong", rispettivamente del '92 e del '93, perché non contengono nessun brano originale;

- "The basement tapes", perché è una raccolta di pezzi registrati nello stesso periodo ma non è stato concepito dall'inizio come un album (ed è stato pubblicato dopo otto anni);

- le innumerevoli raccolte, greatest hits e compagnia, che, a parte "Biograph" e i bootleg, non sono molto utili;

- i live, anche se quello del '66 in Inghilterra e quello della Rolling Thunder Review del '75 sono assolutamente imperdibili.

-----

Bob Dylan (1962)

Sembra strano parlare di un album di Bob Dylan in cui solo due pezzi sono scritti da lui. Dylan è ancora un musicista folk a tutti gli effetti, uno che con una chitarra acustica e un’armonica intrattiene la gente nei locali suonando brani della tradizione popolare. Questo disco, com’era ovvio, passò praticamente inosservato e ancora adesso in pochi se lo filano, come se fosse più una prova generale che un album vero e proprio. In realtà Bob Dylan è anche questo, ed è stato proprio venire dal folk il principale vantaggio rispetto ai suoi colleghi degli anni ’60. A colpire i discografici (sempre John Hammond) era stato il suo personaggio: aveva tutto l’entusiasmo di chi, arrivato dalla provincia, ha scoperto il fermento artistico del Greenwich Village di quei tempi, e l’originalità di chi ora si rifà apertamente a Woody Guthrie ma è pur sempre cresciuto con Elvis. Qui ci regala alcune interpretazioni niente male, in cui cambia con agilità stili e tecniche, spesso e volentieri con incursioni nel blues. Ci sono anche le (belle) versioni di In my time of dying, che fa un certo effetto per chi ha nelle orecchie quella dei Led Zeppelin, e House of the rising sun, prima che gli Animals la rendessero famosa.

The freewheelin’ Bob Dylan (1963)

Blowin’ in the wind spalanca le porte del successo mondiale a questo ragazzo ebreo cresciuto in un paese lontano dal mondo nel Minnesota. Poche parole semplici semplici ma che hanno la fortuna di essere quelle che in molti volevano sentirsi dire in quel periodo. E il disco non è solo questo: per gli amanti della poesia beat ci sono le visioni apocalittiche di A hard rain’s a-gonna fall e per i pacifisti più incazzati c’è Masters of war. In maniera del tutto inaspettata, la musica scopre di avere trovato un grande autore. I seguaci del folk credono di aver trovato l’erede di Woody Guthrie.

The times they are a-changin’ (1964)

Per chi lo considera un “cantautore d’attualità” Dylan rincara persino la dose. “The times they are a-changin’” è da sempre ritenuto il suo album più politico, ma in realtà lui di politica non ci capisce nulla. È solo un ragazzo ingenuo, naif, per alcuni aspetti immaturo, che riversa nelle sue canzoni la simpatia e il sincero entusiasmo che prova per certe cause. Quel che è certo è che qui lo fa quasi dall’inizio alla fine, spesso con un’intelligenza di cui in seguito si sentirà la mancanza. La title-track ha avuto meno successo di “Blowin’ in the wind” proprio perché meno facile, e tra gli altri brani spiccano When the ship comes in e With God on our side, un altro bellissimo attacco al militarismo.

Another side of Bob Dylan (1964)

Il titolo oltremodo didascalico ovviamente fu imposto dal produttore. In effetti non è del tutto chiaro se si tratti di un altro lato di Bob Dylan o semplicemente della sua maturazione. È il suo ultimo disco senza band ma questo non basta per definirlo folk. Dovrebbe essere una specie di parentesi intimistica ma in realtà è il primo (e più involuto) episodio di una lunga serie. E c’è un pezzo, Chimes of freedom, che parla ancora delle tematiche dell’album precedente, ma per la prima volta in modo totalmente visionario, quasi astratto. C’è It ain’t me, babe, che suona come il suo primo esplicito rifiuto di qualsiasi etichetta. E c’è My back pages, in cui Dylan ripudia apertamente la schiavitù delle ideologie: “ero molto più vecchio allora, adesso sono più giovane”.

Bringing it all back home (1965)

È famoso soprattutto per essere stato il primo disco di Bob Dylan a fare un uso regolare di una band (tutto il lato A), ma è un altro album di transizione. Nel lato elettrico spiccano Subterranean homesick blues, col suo fiume di rime simile addirittura a un rap, Maggie’s farm e Love minus zero / No limit. Nel lato B Dylan continua a sperimentare una scrittura più visionaria e asseconda il suo furore poetico tanto da faticare a volte a seguire lo schema delle rime; ne vengono fuori Gates of Eden e Mr. Tambourine Man, incantevole e allucinata celebrazione della fantasia, ma anche l’arrabbiata It’s alright, ma (I’m only bleeding) e la delicata It’s all over now, baby blue.

Highway 61 revisited (1965)

Semplicemente un capolavoro. Dylan prende da Elvis, da Rimbaud, dalla Bibbia e dai poeti beat, scompone, rimischia, taglia e cuce esperienze culturali diverse, prende un chitarrista blues per dirgli che non vuole “roba alla B.B. King”, trascende le definizioni di genere perché domina e gestisce a suo piacimento musiche e testi, inseparabili e fusi in una sintesi perfetta. Pochi mesi dopo un disco “normale” come “Bringing it all back home” e anni prima dell’esplosione della psichedelia, quando i Beatles erano un gruppo pop e i Rolling Stones facevano cover, lui prende il comando della rivoluzione e inventa un nuovo modo di concepire la musica popolare. Scrive un pezzo liberatorio come Like a rolling stone, esaltato da un’esecuzione impareggiabile, in Desolation Row mette tutta la cultura occidentale in un Vicolo della Desolazione fatto solo di caos, in Ballad of a thin man si prende gioco di chi crede di poterci capire qualcosa. I puristi del folk gli daranno del giuda, e invece è soltanto un artista.

Blonde on blonde (1966)

Come succede spesso dopo un capolavoro, Dylan esagera, pubblicando un doppio LP di ben settantatré minuti in cui porta all’estremo la carica visionaria del disco precedente (il lungo flusso di coscienza di Visions of Johanna ne è l’esempio più lampante). Si parla d’amore, ma in testi fatti di immagini, che sfuggono allo schema tradizionale, come I want you e Absolutely sweet Marie fino a Sad-eyed lady of the lowlands, semplicemente la più bella canzone d’amore mai scritta. Anche il suono è curato in modo eccessivo, molto più pop e molto più morbido (a questo probabilmente allude il “biondo” del titolo). Come “Highway 61”, “Blonde on blonde” è un collage di colori e citazioni, non un semplice disco ma un’opera d’arte.

John Wesley Harding (1967)

Bob Dylan è già stanco di essere una rockstar e un incidente con la moto gli dà l’occasione di allontanarsi per un po’ dalle scene. Per qualche anno pubblicherà dei dischi particolari, di difficile collocazione, e non andrà più in tour fino al ’74. Se col folk aveva rotto, col rock genere Woodstock non vuole averci niente a che fare. Qui, con la chitarra acustica e accompagnato solo da basso e batteria, canta testi estremamente ermetici, pieni di riferimenti alla Bibbia, sulla cui interpretazione si sono fatte innumerevoli ipotesi. In mezzo c’è anche All along the watchtower, che Jimi Hendrix trasformerà in un capolavoro.

Nashville skyline (1969)

L’album è famoso soprattutto perché nell’anno dell’apice della musica impegnata Dylan se ne uscì col suo disco più leggero, con testi mostruosamente banali e musiche in tutto e per tutto country. Ma non è questo il problema più grave, né il fatto che “Nashville skyline” neanche come disco country sarebbe eccezionale, né il timbro di voce che Dylan ha improvvisamente tirato fuori, ancora più assurdo della faccia con cui sorride non si sa bene per cosa sulla copertina. Il problema più grave è che “Nashville skyline” manca di qualsiasi originalità, come se per la prima volta Bob Dylan si sia abbandonato agli stereotipi di un genere musicale. Lay, lady, lay ebbe qualche successo come singolo, e in effetti è l’unico brano a conservare un po’ del mestiere dei vecchi tempi.

Self portrait (1970)

Dylan è uno che prepara con cura anche le sue schifezze, per cui quando dice che con “Self portrait” volle fare apposta un album brutto in parte gli si può credere. Probabilmente la verità è che in un periodo in cui il pubblico pretendeva da lui qualcosa di più profondo, lui si divertiva a lasciarsi andare con un disco decisamente bizzarro e pieno di cover inutili. Quando parte All the tired horses sembra quasi una bella trovata iniziare con un’introduzione cantata da un coro di voci femminili, ma due tracce più avanti l’insopportabile interpretazione di I forgot more than you’ll ever know affossa ogni speranza; subito dopo Days of 49 (il pezzo migliore del disco) riaccende l’attenzione per un po’, ma alla fine di un lungo ascolto (se “Nashville skyline” durava appena mezzora qua siamo oltre i settanta minuti) “Self portrait” emerge per quello che è, un album impossibile da prendere sul serio, in cui anche quando arriva una versione live bruttarella di Like a rolling stone si può non gridare al sacrilegio e non resta che consolarsi con qualche pezzo divertente come Belle Isle e Gotta travel on.

New morning (1970)

A soli quattro mesi da “Self portrait”, Dylan dovrebbe tornare a fare un disco normale, ma i risultati continuano a deludere, e stavolta la scusa di averlo fatto apposta non regge per cui si può parlare tranquillamente di calo di ispirazione. Soprattutto non c’è traccia della bellezza e dell’intelligenza dei testi dei giorni migliori. Day of the locusts, New morning e The man in me sono fra i pochi guizzi di un album troppo nella media per essere di Bob Dylan.

Planet waves (1974)

Un album minore dall’inizio alla fine, purtroppo l’ennesimo da molti anni. Neanche Forever young, presente in due versioni (meglio quella lenta), può cancellare questa sensazione. Dylan canta male e questo nuoce anche a un bel testo come Dirge. Neanche la Band (quella con la b maiuscola, Robbie Robertson e compagni), per la prima ed unica volta riunita anche in studio, è ai livelli di un tempo, e il live “Before the flood”, registrato quello stesso anno, lo conferma, se paragonato al tour del ’66. A sorpresa, la cosa migliore che Bob ha combinato negli ultimi almeno sette anni è la colonna sonora di “Pat Garrett & Billy the Kid”, uscita nel ’73.

Blood on the tracks (1975)

Critica e pubblico lo ritengono unanimi un capolavoro, per cui qui la cosa è personale. Dirò subito che è un bel disco, il primo veramente ispirato da quasi dieci anni a questa parte, ma ascoltandolo ho la netta impressione che Dylan stia ancora cercando di recuperare quello che aveva perso, e che sia lui il primo a saperlo. Tangled up in blue è una bella canzone ma impallidisce di fronte a quelle degli anni ’60, e Idiot wind farebbe una figura migliore se non costringesse al paragone con “Like a rolling stone”. Oltretutto, le musiche non sono certo entusiasmanti: appena qualche chitarra acustica e un suono troppo pulito per quello che ci si aspetta da Dylan; una canzone come Shelter from the storm suonerà molto meglio dal vivo in versione elettrica.

Desire (1976)

Tutti conoscono Hurricane, ritorno alla canzone di protesta dopo dodici anni ma anche frutto di un nuovo gusto per la narrazione in modo fin troppo epico di storie vere, lo stesso che sta dietro a Joey, biografia a dir poco romanzata del gangster Joey Gallo, trasformato da Dylan in un novello Jesse James. Ma a fare di “Desire” uno dei suoi album migliori è la combinazione tra le insolite atmosfere gitane e i testi al limite del surreale e resi molto teatrali dalla collaborazione col commediografo Jacques Levy. Finalmente con “Desire” (e col bellissimo tour di quel periodo, la Rolling Thunder Review) Dylan riesce ad elaborare la nostalgia per i tempi andati per raggiungere una seconda giovinezza. E per pezzi come Isis e Black Diamond Bay si può tornare ad usare l’aggettivo “geniale”.

Street legal (1978)

Sono passati due anni e mezzo da “Desire” ma sembrano molti di più. “Street legal” è quasi più un album degli anni ’80, col suo suono smaccatamente pop rock, la voce sguaiata, i cori femminili in sottofondo, le canzoni che per la prima volta suonano esattamente come suoneranno dal vivo e, caso invece unico, una band enorme con tanto di sax. Dylan è in un momento particolare, ha appena divorziato dalla prima moglie, e questo si riflette nelle canzoni, ancora più ermetiche del solito, arrabbiate, confuse, disilluse. No time to think (bellissimo testo e unico vero sussulto, insieme a Señor) è il nuovo motto: ogni ideologia è un’illusione, ogni razionalizzazione è una falsa coscienza; nella vita non c’è tempo per pensare.

Slow train coming (1979)

Se non capite l’inglese vi sembrerà un ottimo album, sempre che non odiate i Dire Straits. Padrone della scena è infatti Mark Knopfler, che fa oggettivamente un lavoro eccellente e si porta dietro il batterista Pick Withers. Purtroppo Dylan è entrato nella parte più ridicola della sua carriera. Improvvisamente si è convertito al cristianesimo e trasformato in un insopportabile predicatore, si definisce un profeta, i suoi concerti sono dei lunghi sermoni in cui predice la venuta di Cristo e la fine del mondo. Gotta serve somebody e Precious angel preparano la strada, ma poi arriva I believe in You, in cui Bob si dice emarginato a causa della sua fede neanche vivesse a Roma prima di Costantino. L’uomo del caos e dell’anti-ideologismo ha trovato la risposta. E a chi ancora pensa che non esista dedica When you gonna wake up?.

Saved (1980)

Stavolta non c’è nemmeno Mark Knopfler a salvare la baracca. “Saved” è l’album più monocorde del periodo cristiano, incline al gospel anche nelle musiche e coi testi che non danno un attimo di tregua. Nei momenti peggiori è un’accozzaglia di luoghi comuni, nei momenti migliori ascoltarlo non è molto diverso da leggere la Bibbia, se non fosse che quella era l’originale e questo è una copia.

Shot of love (1981)

Finalmente Bob Dylan allenta un po’ la presa: in questo disco torna ad esserci qualche canzone normale e anche quelle religiose sono meno banali e asfissianti. C’è persino un brano dedicato a Lenny Bruce, come a dire “non tutti gli atei fanno schifo”. Qua e là ci sono pezzi veramente piacevoli, come The groom’s still waiting at the altar e il reggae di Dead man, dead man. E quello più estremista è Every grain of sand, un Dylan melodico come non ci si aspetterebbe (e forse neanche si vorrebbe) ma sicuramente in forma.

Infidels (1983)

La band è di all star (Mark Knopfler e l’ex Rolling Stone Mick Taylor alle chitarre e la coppia reggae Robbie & Sly alla sezione ritmica), ma si sente fino a un certo punto. Accantonati i toni fideistici, Dylan è ancora arrabbiato, politico come non lo era dai tempi di “The times they are a-changin’”, ma per quanto da ventenne era idealista da quarantenne è sbrodolone. In Neighborhood bully difende Israele, in Man of peace ci mette in guardia dai Satana che si presentano come uomini di pace, in Union sundown se la prende col capitalismo e con la globalizzazione, in License to kill arriva a dire che “solo perché domina il mondo l’uomo pensa di poterne fare quello che vuole”; persino in una canzone come Sweetheart like you il refrain è “cosa ci fa una dolcezza come te in questa fogna?”. Il capolavoro del disco è Jokerman, un’allegoria dei “manipulator of crowds”, che siano Dio, il presidente o un cantante.

Empire burlesque (1985)

Sembra che negli anni ’80 non si potesse fare a meno di riempire i dischi di sintetizzatori, e neanche Dylan fa eccezione. Bob non era mai stato (e non sarà mai più) tanto ammiccante verso le mode musicali e tanto rockstar. “Empire burlesque” è anche il primo album della sua carriera registrato senza una band fissa e senza un lavoro costante in studio, con partecipazioni estemporanee tra cui Ron Wood dei Rolling Stones e il ritorno di un collaboratore storico come Al Kooper. Nei limiti del possibile qualcosa di buono c’è (Clean-cut kid, che scherza ma mica tanto sul reclutamento dei giovani nell’esercito), ma ci vuole forza di volontà per ascoltare When the night comes falling from the sky fino alla fine. E, quando, insperato, Dylan torna voce, chitarra e armonica per la gemma Dark eyes, viene tanta nostalgia.

Knocked out loaded (1986)

Come il successivo “Down in the groove”, è anche difficile chiamarlo un disco di inediti, pieno com’è di cover e brani registrati senza impegno in momenti e con musicisti diversi. Per sentire qualcosa che sia sopportabile bisogna aspettare sei tracce, quando arriva Brownsville girl, undici minuti che ricordano i brani epici di una volta, frutto della collaborazione col commediografo Sam Shepard, seguita da Got my mind made up e Under your spell. Sarà un caso ma sono altre due collaborazioni: la prima scritta con Tom Petty e suonata con gli Heartbreakers al completo, la seconda con Dave Stewart degli Eurythmics.

Down in the groove (1988)

Stessa storia del disco precedente, ma forse nel complesso questo è appena appena più riuscito. Il fatto è che ormai Dylan sembra non avere più niente da dire. Si continuano a ripescare cose già registrate (c’è persino un’outtake di “Infidels”, Death is not the end) e continua la carrellata di ospiti: Ron Wood non nega una comparsata ormai da qualche anno e stavolta tocca anche a Paul Simonon dei Clash e ad Eric Clapton. Nell’inconsistenza generale le cose più decenti sono Let’s stick together e i due divertissement scritti con Robert Hunter, Ugliest girl in the world e Silvio.

Oh mercy (1989)

Dylan si affida a Daniel Lanois e se “Oh mercy” è un ottimo album come lo aspettavamo da più di un decennio è merito del produttore canadese ancora di più che della scrittura. Lanois costruisce delle atmosfere cupe e degli arrangiamenti scarni, senza gli orpelli degli anni ’80, restituendo alle canzoni lo spessore che per troppo tempo era mancato. Man in the long black coat è il punto più alto della collaborazione, ma anche la ballata Most of the time, il rock blues di Everything is broken e la conclusiva Shooting star dimostrano che Dylan è tornato.

Under the red sky (1990)

Via la produzione di Daniel Lanois, tornano gli ospiti di lusso: tra gli altri, i fratelli Vaughan, George Harrison, Slash ed Elton John. Della scrittura di “Oh mercy” Dylan sviluppa il lato più leggero, a volte umoristico, per un disco di semplice rock blues, sicuramente prescindibile ma almeno senza pretese. Tra gli episodi (relativamente) più riusciti, la title-track, God knows e Handy Dandy, una specie di cugina scema di “Like a rolling stone”.

Time out of mind (1997)

È il primo album del Dylan anziano, sempre più isolato dalle grandi ribalte nell’esilio del suo tour perenne. Alla produzione torna Daniel Lanois, che coglie i toni crepuscolari di molti testi e cerca di sottolinearli con atmosfere ancora più cupe che in “Oh mercy”. Ne esce il disco più solenne di Bob, anche oltre le sue intenzioni. A trarne giovamento sono pezzi come Standing in the doorway, Cold irons bound e soprattutto Not dark yet; più penalizzati dagli arrangiamenti sommessi i blues leggeri, come Dirt road blues e Million miles.

“Love and theft” (2001)

Uno dei suoi dischi migliori, che solo un Dylan maturo poteva orchestrare. È un omaggio alla musica tradizionale americana da parte di uno dei suoi maggiori conoscitori nonché migliori esponenti, un viaggio nelle origini del rock’n’roll, nel rockabilly, nel blues, nel country, in cui il vecchio si mischia col nuovo, il passato col futuro. I testi sono immagini di un’America che non c’è più, campestre e rustica, con sguardi ad hoc alla modernità e sempre più citazioni. Mississippi e High water sono i pezzi migliori di un disco che ha il punto forte nell’insieme. Alla fine dell’ascolto il primo paragone che viene in mente è con “Highway 61”, ed è solo in parte un’eresia. Chi l’avrebbe mai detto? A sessant’anni Dylan è ancora di un altro pianeta.

Modern times (2006)

Dylan ormai ha troppo mestiere per fare un album brutto; soprattutto non ne ha l’intenzione, neanche quando ricorrerebbe il presupposto di tutti i suoi precedenti fallimenti: la totale disaffezione per l’ambiente musicale che lo circonda. Bob è tornato ad essere un cantante folk, la sua musica è tutta un furto, come aveva già detto in “Love and theft”. Non c’è una canzone in “Modern times” che si possa dire una composizione originale, sono tutti riadattamenti, ricomposizioni quando non rifacimenti, le citazioni si moltiplicano (saccheggiato il poeta Henry Timrod), i testi e il linguaggio sono presi in prestito dalla tradizione. Anche quando, in Workingman’s blues #2, dice che “il potere d’acquisto del proletariato è diminuito” Bob non riesce a sembrare attuale. Al di là dei difetti d’esecuzione, cioè la band che sta troppo attenta a non strafare e un Dylan sempre più aspirante crooner (col risultato, va detto, di cantare abbastanza bene!), che rendono melodiche e pulite le canzoni lente quanto noiose quelle veloci, di “Love and theft” manca la ricerca. Questo è il disco di un vecchio che non riesce ad abituarsi all’ignavia dei Tempi Moderni. Se “Love and theft” voleva essere un viaggio nel passato della musica americana, “Modern times” vuole essere il passato.

Ci sono vari motivi per cui la gente può apprezzare Bob Dylan: la protesta politica, l’idealismo, la tensione religiosa. C’è Bob Dylan folk e rock&roll, poetico e volgare, romantico e maschilista, marito e puttaniere, umorista e distaccato, milionario e campagnolo, sincero e “personaggio”. Semplicemente c’è Bob Dylan. Un artista sempre fedele a se stesso, chiunque sia “se stesso”. Un artista che da quasi cinquant’anni confeziona album sempre nuovi e continua ad andare dritto per la sua strada. In attesa di dipingere il suo capolavoro.

________________________________________________________________

Bob Dylan's Screen test clicca qui

__________________________________________

Uno nessuno cento Dylan

Incontro conTodd Haines per parlare del suo ultimo film che stravolge e reinventa il genere della biografia musicale

Uscito stranamente negli Stati Uniti più di un mese dopo la release italiana, Io non sono qui è il film chiacchierato, discusso, maledetto e celebrato di Todd Haynes, in cui diversi attori interpretano vari aspetti di Bob Dylan, senza che nessuno di loro incarni alla lettera Dylan nella sua interezza. Pieno zeppo di musica - le canzoni originali cantate da lui nella colonna sonora, ma anche reinterpretate dagli attori e ancora performate ma con voci nuove, come quella di John Doe (un tuffo travolgente nelle profondità del gospel dylaniano dell'80, Pressing On), Jim James e dei Calexico (Goin' to Acapulco), Stephen Malkmus (Ballad of a Thin Man), Tom Verlaine (Cold Iris Bound) - il film non sacrifica però mai la propria storia. Le dichiarazioni che seguono sono prese da un incontro col pubblico che Todd Haynes ha tenuto il 1 settembre 2007 al Telluride Film Festival per parlare del suo film. Il più bello del 2007 per noi di Rolling Stone.

Che cosa ti ha convinto a scegliere un'attrice per il ruolo principale?

«Era scritto e deciso fin dall'inizio che sarebbe stata un'attrice a interpretare Jude, ancora prima che scegliessi Cate Blanchett. Era esattamente quel momento della vita di Dylan. Ciò che era folle nel look dylaniano del 1966 era quel corpo emaciato, una testa enorme di capelli, le mani sempre in agitazione e quella specie di figura marionettistica che ovviamente stava sperimentando le droghe e vivendo al limite. Dopo l'incidente in moto, non ci furono mai più mani gesticolanti, né la massa di capelli e nemmeno quel corpo minuto e magro. Quel Dylan se n'era andato per sempre. E quella è un'immagine così famosa di Dylan. Ho cercato di infonderle di nuovo lo choc culturale che si deve essere provato nel vederla nel 1965, 1966. E così ho pensato che un'attrice avrebbe potuto essere interessante, perché in quell'immagine c'era una sorta di androginia. Non un'androginia alla Bowie, ma piuttosto alla Patti Smith».

Uno dei momenti più belli del film arriva dopo una scena in cui il Dylan interpretato da Cate Blanchett ha raggiunto un punto di crisi totale. Vomita e collassa a un party in una galleria in stile Warhol; viene spinto dentro una limousine circondata da fan che continuano a battere sui finestrini. L'auto parte di colpo, Jude guarda fuori dal finestrino, mentre una donna lo fissa negli occhi e si dà fuoco alla testa. Sembra che dica «è tutto finito». Da dove viene quest'immagine?

«Non riesco a ricordarmelo esattamente. Credo che sia qualcosa che ho letto e che è realmente accaduto, su Dylan esiste una marea di storie, aneddoti, stranezze, tra cui quella di un cameriere che gli diede una coltellata. Ovviamente, tutto quello che ha fatto è avvenuto due anni prima di quello che stava per accadere nella consapevolezza di massa, e quindi nel 1966».

Quant'è cambiata la tua visione dal momento in cui hai scritto la sceneggiatura al film finito?

«È rimasta molto vicina all'idea originaria, che ha iniziato a emergere nel 2000. C'era un personaggio diverso, Charlie, che avrebbe potuto essere il protagonista di una delle storie raccontate da Woody. Un'immaginazione da un colpo e via, da cinema muto, chapliniano, un performer di numeri di magia ed equilibrismo, mediatore poetico tra i Beat e la gente del villaggio. Un personaggio circense, ma circondato da un senso di stravaganza. Mi piaceva l'idea di sette personaggi, ma diventavano un po' troppi, così Charlie è confluito in Woody, e qualcosa è stato preso in prestito anche da Billy. C'è così tanto materiale affascinante e intenso, quando ti immergi nell'universo dylaniano. È tutta una questione di mantenere ed escludere, e cercare di ottenere il meglio da ogni aspetto».

In che modo Io non sono qui allarga l'idea di "queerness" esplorata nei tuoi film precedenti?

«Adoro la posizione di Dylan del 1966 nei confronti della queerness. Ne parla molto nel libro No Direction Home di Robert Shelton. La gente pensa a Dylan come a un'icona übersessuale, e in molti sensi lo è. Ma nella NY degli anni 60 la scena Warhol era molto queer, e la scena Dylan molto meno. Credo che Dylan si rese conto che era una specie di indice di coolness. In effetti, il fatto che le donne con cui usciva si aspettassero qualcosa dopo una notte di sesso, era visto come una cosa all'antica e convenzionale. Mentre la queerness di Allen Ginsberg e della gente da cui era circondato, quella era cool. Quindi Dylan era solito dire che aveva fatto marchette appena arrivato a NY, nel 1961, e che così fece i primi soldi. Non lo ripeté mai più, dopo, lo affermò solo nel 1966. E poi c'è quella lunga citazione che dice: "Non capisco questa cosa, donne e uomini" - il discorso che nel film lui pronuncia sopra la scalinata viene direttamente da lì - "l'amore e il sesso ti incasinano sul serio, e non so perché. Non si tratta di uomini e donne, e neanche del fatto che le donne sono ciò che gli uomini desiderano. Un uomo può amare un uomo; una donna, un'altra donna, e una donna può amare un uomo". Qui cerca davvero di essere al di sopra delle categorie classiche di quel tempo».

In che modo la musica ti ha ispirato mentre scrivevi il film?

«La musica è stata tutto. Ho realizzato delle ossessive raccolte di canzoni basate su ogni personaggio. E sapevo che avrei voluto le registrazioni di Dylan nel film, era essenziale avere la sua voce come elemento vincolante di questa struttura potenzialmente caotica; quella voce che ci accompagna, canzoni che conosciamo e che associamo alla nostra storia personale. Ma sapevo anche che ogni volta che un attore avesse messo in scena una delle sue performance cantate, si sarebbe dovuto trattare di una nuova versione apposta per il film. Nessuno avrebbe fatto il playback sulla voce di Dylan. Quindi si offriva un'altra opportunità: prendere artisti tradizionali dell'era di Dylan, mescolarli con altri più recenti e creare una zona in cui la musica continua a vivere e a essere reinterpretata in un modo in cui, ovviamente, la musica di Dylan è sempre stata, da quando l'ha scritta. I'm Not There è in effetti l'unica registrazione di oggi di Dylan della nostra colonna sonora».

E questo è un vero colpaccio. I'm Not There è stata registrata solo una volta; non è mai stata scritta fino in fondo. Metà del tempo, Dylan farfuglia qualcosa per andare da un verso accennato a un coro scritto a metà. Forse perché è così aperta, per il suo essere non finita ha sempre colpito la gente come la più magica delle sue composizioni. E non è mai stata ufficialmente distribuita.

«Il pezzo è nella colonna sonora, così come una cover che i Sonic Youth hanno realizzato per il film e che appare nei titoli di coda. Dal momento che è una canzone non finita, quasi mai nata, per chiunque ne faccia una cover significa dover fare ciò che la musica folk ha sempre dimostrato, cioè ricreare, avere una nuova prospettiva. Riempire quelle sillabe indecifrabili con qualcosa che sia comprensibile. Thurston Moore la fa sua, ma continua questo processo di musica "di seconda mano"».

Come hai iniziato a interessarti a Dylan?

«Al liceo mi sono innamorato della sua musica e della sua voce. Blonde on Blonde soprattutto. Ricordo vagamente l'uscita di Desire, mentre mi ricordo bene di Street Legal e Slow Train Coming. La prima volta che l'ho visto in concerto è stata nel tour del 1979 a Los Angeles. Quindi per circa vent'anni ho viaggiato su strade diverse. E alla fine dei 30, dopo aver vissuto a New York per circa 15 anni, mi sono ritrovato all'improvviso di nuovo affamato di Dylan. Ora realizzo che c'era un senso in questo, come di un bisogno di un cambiamento schietto nella mia vita. Mi sono ricordato di quanto quella voce avesse registrato: il fascino del futuro, le possibilità che associavo all'adolescenza. A quel punto della mia vita avevo bisogno di un po' di quel succo vitale. Mi stavo organizzando per un viaggio in macchina per il paese, diretto a Portland. Lasciavo la città per scrivere un film che poi sarebbe diventato Lontano dal paradiso. È stata forse l'ultima volta in cui ho fatto una raccolta di nastri e ho messo in ordine la maggior parte dei dischi di Dylan che possedevo. Non vedevo l'ora di guidare da solo con quelle cassette. Ma in Kansas ho comprato The Anthology of American Folk Music e da allora ho continuato a scavare sempre più. Mi sono procurato una raccolta di tutte le registrazioni di Basement Tapes. Mi sono comprato le Bootleg Series, i primi tre dischi. Sono rimasto sorpreso da quell'antologia, da She's Your Lover Now, Blind Willie McTell. Ho anche scoperto Eat the Document, al Movie Madness di Portland, e mi ha sconvolto».

Il film che Dylan realizzò sul suo tour del 1966...

«Che approccio folle, irriverente, anticonvenzionale per un documentario rock di allora! Avrei poi copiato alcune delle strutture di quel film. C'è un momento in cui canta Tell Me, Momma e all'improvviso viene interrotto, e c'è una specie di discussione. Tutto realizzato con tagli di montaggio. È una raffinatissima, semplice serie di tagli. Non c'è un senso di continuità naturale, o di assistere a una singola performance. Quando vedi il Dylan di allora, come in alcune parti di No Direction Home, le performance sono fortemente drammatiche, esperienze vissute. Ma Eat the Document sembra guidato da amfetamine o da una sorta di rabbia, quasi un rifiuto di essere felici. E poi trovare le raccolte di tutte le interviste tra il 1965 e il 1966, molto drammatiche, come trascrizioni o arte performativa: era come se stessero urlando per essere rappresentate ancora, volevo sentirle suonare a volume altissimo, dar loro nuova vita, e ciò ha innescato una specie di urgenza creativa. Con tutto questo in testa, sono arrivate le idee per il film».

( Dean Spencer news )

____________________________________________________________________________________________________________________

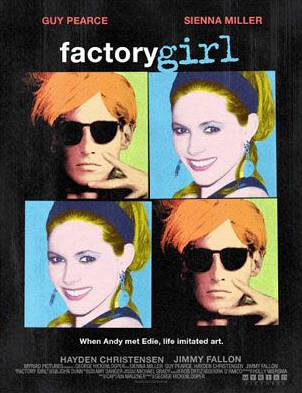

Film : Factory Girl

Gli anni ’60 sembrano essere sempre una gran fonte di ispirazione per il grande schermo. Sono usciti ieri nelle sale italiane due film che li celebrano: Across the Universe, splendido musical costruito seguendo l’ispirazione artistica dei Beatles, e Factory Girl, sulla vita di Edie Sedgwick, una fragile ragazza risucchiata e distrutta in breve tempo da Andy Warhol, il grande artista trasgressivo celebrato in questi giorni a Roma con una grande mostra.

Scritto e sceneggiato da Captan Mauzer che è anche il co-produttore, il film, girato in parte in stile documentaristico(pellicola sgranata finto d’epoca e interviste, ma anche documenti video e spezzoni originali dei film di Warhol), segue la tragica vicenda di Edie, una fragile e ricchissima ereditiera con velleità artistiche, che irrompe nella New York fine anni ’60 dove domina il genio sregolato di Andy e dei suoi comprimari, che fanno di una fabbrica abbandonata di birra, il nuovo tempio della cultura underground.

Edie diventa in breve la “diva” del cinema sperimentale di Warhol, ma continua ad essere ossessionata dai fantasmi familiari . La sua è un'antichissima e ricchissima famiglia che discende direttamente dai Padri Costituenti ma, dietro la facciata rigida e perbenista dei genitori (“gente di plastica” per dirla con Frank Zappa), si nasconde l’orrore: suicidi, incesti, ricoveri coatti in cliniche psichiatriche. Troppo fragile per evitare le facili lusinghe della droga, Edie ne resta imprigionata fino al degrado totale. Andy la butta via e Edie morirà d' overdose l’anno dopo.

Il ritmo del film è irregolare, alternando momenti di grande intensità (il gelido pranzo di presentazione familiare di Edie e Andy ) a fasi più stanche; ci sono tentativi di esplorare più in profondità il mondo di Warhol (dialogo con il prete nel confessionale, il rapporto intenso con la madre), ma il ritratto che ne emerge in complesso è superficiale e approssimativo.

Guy Pearce è un credibile Andy Warhol e ne rappresenta, con intensità e bravura, le debolezze e contraddizioni di uomo e di artista , Sienna Miller interpreta con la necessaria carnalità la Factory Girl; Hayden Cristensen è il Musicista che ha una breve storia d’amore con Edie e cerca di sottrarla alla droga. Facilmente identificabile in Bob Dylan, questa faccenda ha fatto inferocire il cantante che ha minacciato querele e sequestri. Anche Lou Reed , lanciato da Warhol con i Velvet Underground, si è arrabbiato molto e ha rilasciato dichiarazioni di fuoco contro il film.

Forse le polemiche aiuteranno per il successo della pellicola, ma

non hanno giovato alla colonna sonora che, probabilmente a causa di veti

vari, risulta debole, priva di tanti capolavori di quegli anni d’oro del

rock.

A quando un film sulla solista dei Velvet, Christa Paffgen, in arte Nico,

altra grande e tragica sacerdotessa della Factory di Warhol?

___________________________________________________________________________________________________________________

Video : Alessandro Carrera su Bob Dylan clicca qui

____________________________________________________________________

DUETS WITH BOB

Elenco dei dischi ufficiali di altri artisti dove Bob appare con un ruolo primario clicca qui

______________________________________________________________________________________________

LA CONTESSINA RIBELLE

Canzone preferita? Hurricane, di Bob Dylan clicca qui

______________________________________________________________________________________________

Dylan backing musician

elenco degli LP ufficiali di altri artisti dove Dylan appare come backing-musician clicca qui

Amici della Fattoria , è in arrivo una intervista a sorpresa , chi sarà l'intervistato ???

__________________________________________________________________________________________

Spostato il luogo del concerto di Trento da Piazza Duomo al parco del Palazzo delle Albere - polemica sul cachet

Bob Dylan in giugno a Trento

con i soldi della Provincia

TRENTO. Bob Dylan suonerà a Trento il 16 giugno, ma non in piazza Duomo.

E' questo l'esito del consiglio di amministrazione del Centro servizi

culturali Santa Chiara che ieri pomeriggio si è dichiarato disponibile ad

organizzare l'evento musicale in collaborazione con l'Associazione Arte

giovane di Tione. I problemi di costi, a quanto pare, sarebbero superati

dopo l'intervento del governatore Lorenzo Dellai in persona. Scartata piazza

Duomo, ora si guarda alla zona delle Albere.

E' stato, quello di ieri, un consiglio di amministrazione molto partecipato.

Del resto per il Centro servizi Santa Chiara l'occasione di portare a Trento

Bob Dylan è un'occasione ghiotta, da non perdere soprattutto vista la

disponibilità manifestata da Dellai a venire incontro ai costi

dell'organizzazione.

Inutile nascondere che i problemi ci sono. Innanzitutto di costi, a

prescindere da quanto la giunta deciderà di integrare. C'è innanzitutto

l'altissimo cachet chiesto dal cantante per la data trentina: 240 mila euro,

a cui andrà aggiunta qualche altra spesa per l'allestimento del palco. «O i

biglietti copriranno i costi, o se ne farà a meno», ha avvertito nei giorni

scorsi l'assessore alla cultura e vicepresidente della Provincia Margherita

Cogo, rispondendo alla richiesta di garanzie economiche avanzate dal Centro

S.Chiara. Sembrava una pietra tombale sul concerto, ma a riaprire la partita

ci ha pensato all'indomani il presidente della Provincia Lorenzo Dellai. Al

Centro Santa Chiara, ieri, hanno fatto due conti: per sperare di coprire i

costi ci vorranno almeno seimila persone paganti, con un costo del biglietto

che varia tra i 40 e i 50 euro. Ci sono da aggiungere, però, gli altissimi

costi dell'allestimento del palco e degli spazi per il pubblico, oltre a

quelli legati alla pubblicità dell'evento. Quanto serve? Ben più dei 240

mila euro di cachet.

L'altro aspetto delicato è quello logistico. Il cda ieri ha bocciato

senza appello l'opzione Piazza Duomo: sei mila persone, lì dentro, non ci

stanno. I tecnici del Centro considerano che l'unico posto in centro adatto

all'evento potrebbe essere il parco del Palazzo delle Albere su cui, ora,

verranno svolti approfondimenti.

Resta da stabilire, infine, che tipo di rapporti debbano intercorrere -

nella gestione delle spese - tra il Centro Santa Chiara e l'Associazione

Arte Giovane. La sensazione è che il Centro cerchi quantomeno una

condivisione delle responsabilità oltre che dei costi, non volendo restare

con il cerino in mano nel caso di un flop dell'evento.

Facciamo due conti veloci : cachet Dylan 240.000 euro - 6.000 persone a 40 euro a testa sono 240.000 euro , a 50 euro sono 300.000 euro , allora , dov'è il problema ?

____________________________________________________________________________________________________________________

Parole nel vento - il nuovo libro di Alessandro Carrera rende omaggio a Bob Dylan clicca qui

____________________________________________________________________________________________________________

Mtv Italia lancia “Rock In Rebibbia” clicca qui clicca qui

________________________________________________

Esce la biografia di Macca

Howard Sounes, che scrisse l’acclamata biografia di Dylan “Down the Highway – the life of Bob Dylan” nel 2001, è ora in procinto di scrivere la storia della vita di Paul McCartney, con l’aiuto dello stesso artista.

L’agente di Sounes ha confermato che il libro coprirà tutti gli aspetti della vita e carriera di Paul –inclusa la sua lotta per il divorzio con Heather Mills ( Lady Mucca , come la chiamano i tabloid Inglesi )- anche se è stato veloce nel precisare che nessun contratto è ancora stato firmato…

( Dean Spencer news )

_________________________________________________________________________________________________________________

FREEWHEELIN' TIME - il libro di Suze Rotolo

Freewheelin’ time è Suze Rotolo di prima mano ,

testimone oculare dei creativi e fertili anni 60, appena prima che il circus

cominciasse a muoversi e Bob Dylan si è transformasse nel padrone della

piosta. Chronicles è la storia del Greenwich village nei giorni prima

dell'esplosione della musica folk , quando Dylan cominciava a mettere in

mostra la sua abiltà , Suze faceva parte del circus accanto a lui.

Una ragazza timida , Suze Rotolo era figlia di comunisti italiani della

classe operaia. Crescendo ai tempi della guerra fredda e durante il

McCarthyismo la sua infanzia era turbolenta, ma Suze ha trovato il suo

spazio nella poesia, nell'arte e nella musica. Nel parco di Washington, nel

Greenwich Village di N.Y. , ha incontrato gli amici che la pensavano come

lei e che erano politicamente attivi. In un caldo giorno del mese di luglio

del 1961, Suze incontra Dylan , un giovane musicista in crescita a un

concerto della chiesa vicina alla riva del fiume . Lei diciassette anni ,

lui venti , erano giovani, curiosi ed inseparabili. In quegli anni furono

insieme, mentre Dylan si stava trasformando da cantante sconosciuto nella

voce della sua generazione.

La storia di Suze Rotolo è ricca aneddoti , le memorie chiare di quegli anni tumultuousi di drammatico cambiamento e di aspettative costantemente in aumento , quando l'arte, la cultura e la politica sembravano essersi messe d’accordo per dare al Paese un vita migliore, più libera, più ricca e più giusta. Scrive della sua partecipazioneal movimento dei diritti civili, l’esasperazionedi essere una donna in una cultura dominata dai maschi. E’ la storia dolce ed intensa di un amore , fino al crollo finale sotto la spinta cui Dylan venne sottoposto dai Media , la storia di una sub-cultura in crescendo che diverrà vitale , comunicando ai giovani quell’eccitazione che si sentiva nell’aria , la storia di un amore e delle lotte per un futuro più luminoso .

Susan Elizabeth Rotolo oggi

( Dean Spencer news )

_____________________________________________________________________________________________________

The mistery of blowing in the wind

chi è il vero autore di "Blowing in the wind" ?

Dai primi anni ‘60 la voce che Dylan avesse rubato “Blowing in the wind” da un cantante sconosciuto di nome Lorre Wyatt, o addirittura avesse comprato la canzone per spacciarla per sua, fu una diceria che avrebbe potuto rovinarlo, se la rivista Newsweek fosse stata in grado di scoprire delle prove a favore della storia!

Poi nel 1974 Lorre Wyatt rilasciò un’intervista a Newstime, più tardi pubblicata anche in Singout, che fece chiarezza una volta per tutte sulla faccenda:

<<Nel settembre del 1962 facevo parte di un gruppo di cantanti chiamati Millburnaires. Cominciai a fare le prove con loro tutte le settimane, ma avevo voglia di dimostrare quanto valevo, cosicché cantassero un po’ delle mie canzoni.

Avevo visto Singout pubblicare testi di molte canzoni di protesta, ma una non riuscivo a togliermi dalla testa: era troppo bella! Volevo cambiare un po’ di parole, sperando di camuffarla il più possibile.

Il 28 ottobre eravamo seduti nel salone di Don Larsen a scambiarci canzoni, e mi chiesero di sentire la mia: ero in panico, avevo in tasca l’originale e anche la mia versione che era scritta per metà. Ho pensato che anche se gli fosse piaciuta non l’avrebbero ricordata e la settimana dopo avrei potuto finire la mia senza che nessuno se ne accorgesse.

Cominciai “How many times… ” e alla fine mi dissero: “Wow, l’hai scritto tu??”, “Certo!” risposi, pensando che tanto non ne sarebbe uscito niente d’importante… decidemmo infine di cantarla il giorno del Ringraziamento.

Quel giorno una battuta inappropriata di un componente della band fece in modo che tutti pensassero che la canzone non fosse farina del mio sacco. Da allora ho detto che MAI più avrei cantato quella canzone.

Qualche giorno dopo a scuola, pressato da parecchia insistenza da parte di un professore sul perché non volessi più cantare una canzone così bella, cercando una scusa valida, sbottai che l’avevo venduta per $1.000.

Mi sentivo una merda!

Alcuni mesi dopo comprai il primo Lp di Dylan e, con mio grande sollievo, constatai che la canzone del “vento” non c’era! Poi, nel gennaio del ’63, sulla via per la scuola, un amico mi disse di aver appena sentito la MIA canzone alla radio!! Ma, cantata dal Chad Mitchell Trio la canzone non ebbe molto successo e io pensai di averla fatta franca…

Quattro anni dopo il mio terapista ascoltava meravigliato la storia di come avevo per caso pescato una delle più famose canzoni di tutti i tempi che era diventata l’espressione regina dell’era di “ We shall overcome “ e perchè non avessi mai detto di averla scritta io !!

“Oh”, disse, “almeno hai dei buoni gusti!”>>.

( by Dean Spencer ) clicca qui

Alla fine della fiera "Blowing in the wind" è accreditata a Bob Dylan e le chiacchiere restano chiacchiere !

_____________________________________________________________________________________________________________________

Oggi parliamo di Francesco DeGregori

Francesco De Gregori (Roma, 4 aprile 1951) è un cantautore italiano.

Il suo stile, simile a quello di Bob Dylan e Leonard Cohen, i suoi maggiori ispiratori, richiama sia le sonorità rock, sia quelle melodiche, sia la musica popolare e, dal punto di vista dei testi, presenta un ampio uso della metafora, spesso di non immediata interpretazione, con liriche di ispirazione intimista, letterario-poetica ed etico-politica in cui trovano spazio riferimenti all'attualità e alla storia, che lo hanno reso uno dei cantautori più importanti dell'attuale scena musicale italiana, insieme a Fabrizio De André e l'altrettanto importante Francesco Guccini è considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi.

Biografia

Nato a Roma il 4 aprile 1951, da Giorgio De Gregori, padovano, direttore della Biblioteca Pontificia, e Rita Grechi, insegnante di lettere, venne chiamato in questo modo per ricordare lo zio Francesco, partigiano comandante delle brigata Osoppo con il nome di battaglia Bolla, trucidato a Porzus (Friuli) il 7 febbraio 1945 insieme ad altri partigiani (fra cui Guido, il fratello di Pierpaolo Pasolini) da una formazione partigiana comunista.

Trascorre alcuni anni della sua infanzia a Pescara per poi tornare a Roma sul finire degli anni '50; frequenta il liceo classico al Virgilio, e tra i suoi compagni di classe vi è la figlia di Amintore Fanfani.

Nel 1966, insieme al padre e al fratello Luigi, maggiore di sette anni, si reca a Firenze per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione. Come ha raccontato egli stesso, nel 1966 impara a suonare alla chitarra la sua prima canzone, che è Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, il primo brano scritto interamente da lui è invece la storia di un disoccupato che sale sul Colosseo per avere un lavoro, ma scivola e muore.

Gli inizi: il Folkstudio

È grazie al fratello che iniziò ad esibirsi in pubblico: Luigi infatti, con il nome d'arte di Ludwig, si esibiva ogni settimana al Folkstudio, presentando canzoni tradizionali statunitensi e brani scritti da lui. Un giorno, agli inizi del 1970, Francesco fece ascoltare al fratello una canzone che aveva appena scritto intitolata Buonanotte Nina, i cui accordi erano presi da una canzone di Fabrizio De André ma eseguiti nella sequenza inversa. Luigi la imparò e la cantò al Folkstudio con successo, per cui propose al fratello di andare a cantarla la domenica successiva, cosa che Francesco fece.

Al Folkstudio De Gregori conobbe molti musicisti, tra cui Caterina Bueno (che lo ingaggiò come chitarrista per un tour nel 1971, insieme al chitarrista Antonio De Rose, ed alla quale anni dopo dedicò la canzone Caterina, contenuta nell'LP Titanic), Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Giovanna Marinuzzi (con la quale ebbe un breve flirt citato anni dopo nella canzone Niente da capire), Ernesto Bassignano e Giorgio Lo Cascio.

Per un breve periodo diede vita, insieme a quest'ultimo, ad un duo - Francesco e Giorgio - che per molti versi si rifaceva al duo statunitense Simon and Garfunkel; il loro repertorio comprendeva canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen

Sempre con Lo Cascio e la collaborazione di Antonello Venditti ed Ernesto Bassignano, Francesco si esibiva al Folkstudio in uno spazio del programma denominato "I giovani del folk", divenuta poi la denominazione usata dai quattro per le esibizioni nel resto d'Italia.

Theorius Campus

Alla fine del 1971 De Gregori e Lo Cascio ottengono un'audizione con la It di Vincenzo Micocci: sono stati indirizzati a questa etichetta da Giovanna Marini, alla quale avevano chiesto di metterli in contatto con I dischi del sole (cosa non possibile per il repertorio della casa discografica, molto politicizzato rispetto a quello dei due cantautori).

Durante il provino realizzano una lacca con quattro canzoni: Il partigiano (cover in italiano di The partisan di Leonard Cohen) e Dolce signora che bruci cantate insieme, Ho cercato di dirti cantata da Lo Cascio e Signora Aquilone cantata da De Gregori, e Micocci, colpito dai brani, propone loro un contratto discografico.

Da ricordare che la versione incisa in quest'occasione di Signora Aquilone presenta il testo originale, così come veniva cantato da De Gregori dal vivo, e cioè con il verso

|

|

« ...lui mi disse "fratello, è cattivo come Dio...." » |

|

|

|

che verrà cambiato in:

|

|

« ...è antico come Dio » |

|

|

|