|

Bob Dylan l'inafferrabile Un grazie di cuore ad Alessandro Carrera per questo suo articolo

originariamente scritto per il Ravenna Festival |

Nella città norvegese di Trondheim, in cima

a una cattedrale che risale al dodicesimo secolo, verso la fine degli anni

Sessanta venne eretta una statua, opera dello scultore Kristofer Leirdal. La

statua raffigurava l’arcangelo Michele, colui che, secondo l’Apocalisse, alla

fine dei tempi guiderà gli angeli nella battaglia definitiva contro le forze del

male. Il volto dell’angelo alato non si poteva distinguere dal suolo, ma chi

aveva avuto modo di osservarlo da vicino aveva notato una sua strana

rassomiglianza con la figura di Bob Dylan. Ci sono voluti più di trent’anni

perché l’autore della scultura si decidesse ad ammettere che si era ispirato

davvero al viso di Bob Dylan, perché Dylan rappresentava l’America che si

opponeva alla guerra del Vietnam e perché gli sembrava appropriato porre un

grande poeta in cima al campanile di una cattedrale. Era il 1969. A quell’epoca

Dylan viveva in una casa di campagna vicino a Woodstock, vecchia colonia di

artisti progressisti, ma registrava i suoi dischi a Nashville, nel cuore

dell’America conservatrice, e si guardava bene dal menzionare la parola

“Vietnam”, che pure gli era stata sollecitata per anni da decine di

intervistatori, di amici e di compagni di strada. Certo non appoggiava la

guerra, ma aveva deciso che non si sarebbe più fatto intrappolare da nessuna

causa e da nessun movimento, per quanto nobili potessero apparire, anche a costo

di passare per insensibile o per cinico.

Come sappiamo, non avrebbe mantenuto la promessa. Altre crociate

l’avrebbero sedotto nel corso degli anni: quella per il pugile Rubin Carter nel

1975, seguita dalle tournées evangeliche del 1979-1981, durante la sua breve

conversione al cristianesimo. Ma da allora sono passati vent’anni, e Dylan si è

fatto più accorto. Non ha sposato più nessuna causa se non quella della sua

musica, e della musica popolare da cui trae ispirazione. Ma è una crociata anche

la sua ostinata fedeltà alla tradizione. Non è meno impegnativa delle precedenti

ed è anch’essa, a suo modo, una battaglia combattuta dagli angeli. Quando Dylan,

ad apertura dei suoi concerti, intona canzoni bluegrass come Searching for a

Soldier’s Grave o This World Can’t Stand Long, chiama a raccolta proprio quel

suolo dell’America dove sono stati sepolti gli anonimi cantori di canti

impossibili, coloro che in questo mondo non potevano vivere e che dopo morti non

possono morire.

A sessant’anni compiuti, Dylan è uno

strano arcangelo Michele, sopravvissuto alla sua stessa apocalisse. Si aggira

per il mondo prestando molta attenzione a nascondere i suoi raggi, o facendoli

balenare con estrema discrezione. Nel capitolo 20 del Tao-te-Ching, Lao Tze

propone un ritratto del filosofo scontroso che sembra un ritratto di Dylan.

Quando tutti hanno più di quello che sarebbe sufficiente, è proprio allora che a

lui pare di aver perso tutto. Quando tutti stanno a loro agio sotto il sole, è

proprio allora che lui se ne sta all’ombra. Quando tutti sono più certi di

vederci chiaro, è proprio allora che lui gira gli occhi intorno come un miope. E

nel capitolo 77 aggiunge che il filosofo scontroso agisce, ma dal suo agire non

trae nessuna sicurezza. Quando un’opera è compiuta non si sofferma a

contemplarla. Non è una citazione troppo lontana dai gusti dylaniani. Non si

creda di indovinare quali sono le sue letture. In un’intervista apparsa su

“Rolling Stone” del 22 novembre 2001, il giornalista Mikal Gilmore gli ha

chiesto se voleva commentare gli eventi dell’ 11 settembre (lo stesso giorno in

cui è uscito il suo ultimo album, Love and Theft). Dylan ha risposto:

Davvero non so cosa potrei dirle. Non mi considero né un educatore né uno che sa spiegare le cose. Quello che faccio lo vede, ed è quello che ho sempre fatto. Ma ora è il momento che si facciano avanti dei grandi uomini. In un momento come questo, niente di grande si potrà fare con piccoli uomini. Quelli che sono al potere, sono sicuro che hanno letto Sun Tzu, che ha scritto l’Arte della Guerra nel sesto secolo [a.C.]. È quel passaggio dove dice: “Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi aver paura neanche di cento battaglie. Se conosci te stesso e non il tuo nemico, per ogni vittoria soffrirai una sconfitta”. Chiunque siano quelli che comandano, sono sicuro che l’hanno letto.

Ne è sicuro, così dice, e non sta facendo dell’ironia. Ma è

proprio perché non fanno dell’ironia che i processi di pensiero dylaniani

tagliano la carne fino all’osso. Forse Colin Powell ha letto Sun Tzu; dopotutto

è il più antico trattato di strategia militare mai scritto. Più difficile è

immaginarsi George W. Bush che lo legge. Ed ecco che ci sembra di sentire la

seconda parte dell’argomentazione di Dylan, quella non detta: “Ma se non conosci

queste cose, se non le mediti, come pensi di poter essere un capo, come pensi di

non essere solo un piccolo uomo?”

Dylan ha compreso

come nessun altro che se vuoi celarti alla pressione delle folle e dei media la

cosa migliore è farlo en plen air, dicendo cose incomprensibili come se fossero

scontate e cose scontate come se fossero incomprensibili. Dylan, che fa in media

centoventi concerti all’anno, e che ad ogni concerto viene fotografato senza

permesso, registrato clandestinamente, immediatamente diffuso in Internet e

contrattato da una vasta cerchia di appassionati che dedicano a lui almeno

un’ora al giorno tutti i giorni, se non di più, come a una nuova, inflessibile

religione che richiede preghiere e riti giornalieri, è riuscito, in tutti questi

anni, a rimanere invisibile e incomprensibile. “C’è gente che mi vede tutti i

giorni, e ancora non sa come comportarsi con me”, canta in Idiot Wind, del 1975.

C’è qualcosa di disperante perfino nello scorrere le sue fotografie. Le

guardiamo, ma non riusciamo a liberarci dalla sensazione che sia impossibile

leggere il suo volto. Del resto, non è nemmeno facile capire quello che

canta.

Che Dylan sottoponga la pronuncia dell’inglese a

brutalità inaudite è un lungo tormento dei suoi ascoltatori. Non è sempre stato

così, perché Dylan non è mai sempre in un solo modo. Ci sono periodi di maggior

chiarezza di dizione, come un pittore che per una certa serie di quadri decide

di usare solo colori chiari, e stagioni in cui la pronuncia è oscurata come una

radio in tempo di guerra. Il 3 marzo del 2002, su “Arizona Republic”, un

giornalista di nome David Leibowitz ha affermato che Dylan deve essere davvero

uno dei grandi misteri dell’universo, visto che per capire le parole di Cry A

While, la canzone che ha eseguito la sera del Grammy Award del 27 febbraio, ci

vorrebbe la stele di Rosetta, e che per quanto lo riguarda ha provato a

trascriverla, ma non è riuscito a capire niente tranne qualche parola isolata

come “rooster”, “Pennsylania” o “Denver”. Per essere un candidato al premio

Nobel, ha concluso Leibowitz, Dylan potrebbe essere più generoso con i suoi

versi, di cui si dice un gran bene (nei giorni successivi Leibowitz ha ricevuto

circa mille mail furibonde da parte di dylaniani offesi).

Ma la distorsione della voce è parte integrante dell’estetica dylaniana.

Provate ad ascoltare quella strana cosa che è Return to Me, una canzone melodica

che Dean Martin cantava negli anni Cinquanta e che Dylan ha inciso nel 2001 per

la colonna sonora della serie televisiva The Sopranos. Return to Me comprende

un’ultima strofa in italiano, poche parole senza pretese, giusto per far sentire

il suono della lingua: “Ritorna a me, cara mia, ti amo, solo qui, solo qui, solo

qui, sul mio cuore”. Ma Dylan “sbaglia” completamente la pronuncia di “cuore”.

Lo pronuncia, più o meno, “cu-rore”. Non è che Dylan non sappia pronunciare

“cuore”, se vuole. È che non vuole. È che per lui la pronuncia delle parole è un

materiale musicale, come un accordo rivoltato o una scala blues. Può e deve

essere trasformato a seconda delle circostanze, così come del resto farebbe un

performer di musica sperimentale, e tanto peggio per la fonetica dei dizionari.

Se per ipotesi Dylan fosse italiano, sentiremmo da lui ben altri attentati alla

nostra lingua, molto peggio di quell’occasionale “cu-rore”.

“Non c'è mai stato più inizio di adesso, né più gioventù né vecchiaia di

adesso. Non ci sarà mai più perfezione di adesso, né più inferno o paradiso di

adesso.” L’ha scritto Walt Whitman nel Canto di me stesso e anche Dylan potrebbe

cantarlo; di fatto lo canta ogni sera. Non ci sono due esecuzioni uguali di

Boots of Spanish Leather, né ci sono due fotografie in cui il volto di Dylan sia

identico. Non è una coincidenza. È la stessa cosa. Ai tempi del Village, nei

primi anni Sessanta, era già così. Oggi paffuto e gioviale, domani irsuto e

dagli zigomi sporgenti; ora un bambino cresciuto tra cure materne, il giorno

dopo un vagabondo dalle guance scavate, affamato come uno scoiattolo. Nelle foto

di quegli anni Dylan è una folla di mascelle serrate, di occhiali scuri che

sembrano posarsi su nasi differenti, di arcate di labbra che percorrono ogni

via, dal sorriso allo spregio. Il volto di Dylan è sempre al lavoro, è un teatro

senza giorni di riposo, una performance muscolare che inizia a comporsi dalla

copertina di Freewheelin’ Bob Dylan e che continua ininterrotta fino al profilo

scavato, con baffetti messicani, della copertina di Love and Theft. La storia

del suo volto è la storia delle sue canzoni, perché sono inafferrabili

entrambi.

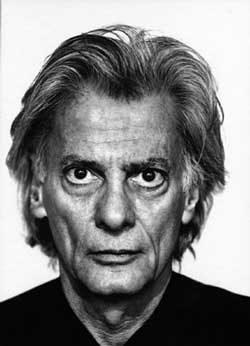

Essere famosi non è bello, ha scritto una volta Boris Pasternak. Cos’è tutto questo trepidare per i propri manoscritti? No, essere famosi non è bello, è solo necessario. E forse nessun fotografo ha colto l’evoluzione di Dylan con più profondità di Richard Avedon, il ritrattista per eccellenza di coloro per i quali essere famosi è necessario. Avedon ha fotografato Dylan in tre occasioni.

La prima è stata il 4 novembre del 1963, a New York, sulla 132a Strada. Dylan aveva appena finito di registrare The Times They Are A-Changin’ e un mese prima aveva dato un trionfale concerto alla Carnegie Hall. Blowin’ in the Wind era l’inno ufficiale del movimento per i diritti civili, e il suo autore era al culmine della sua fase di folksinger, di autore di canzoni di protesta e di allievo di Woody Guthrie. Nella foto Dylan è in piedi, le mani infilate nelle tasche, un ginocchio piegato nella posa di qualcuno che non riesce a star fermo un momento, con la testa un po’ inclinata. Una penna gli spunta dal taschino della camicia a quadri e la fibbia della cintura forma una grossa “D” sui jeans stinti. Ai suoi piedi sta una custodia di chitarra piuttosto maltrattata. Sullo sfondo si vede l’East River e, sfocato in distanza, un ponte mobile che collega Manhattan al Bronx. Dylan non sorride, ma ha un’aria tranquilla e determinata. Guarda dritto nell’obiettivo come per dire: “Sono così e non altrimenti. Prendetemi”. È il personaggio che Dylan si era inventato venendo dal Minnesota, una concrezione di miti e di cliché ma anche, nel suo caso, di verità. Perché il giovane Robert Zimmerman viveva davvero la vita dell’alter ego che si era scelto, senza rimpianti e senza residui. Aveva davvero assunto su di sé l’eredità di Woody Guthrie e l’aveva aggiornata, scrostandola di ogni nostalgia e rendendola abbastanza forte per i tempi della guerra fredda, della crisi di Cuba e dell’incubo nucleare.

Se questa è forse una dichiarazione definitiva, e che potrebbe

essere messa in esergo all’intera carriera dylaniana, la fotografia che l’ha

ispirata già non lo è più. Ora è sopravanzata dalla serie di ritratti che

accompagnano l’esterno e l’interno di Love and Theft. Le foto in cui Dylan

ostenta i suoi già famosi baffi sembrano ritrarre qualcuno che è appena uscito

da un casinò dove ha scommesso tutto quello che aveva e ne è uscito sbancando la

cassa. Un giocatore di professione, forse un ladro. Il titolo dell’album, Amore

e furto, è uguale a quello di un libro di Eric Lott sul fenomeno del minstrelsy,

quegli spettacoli in cui attori e cantanti bianchi si truccavano la faccia di

nero e mimavano le musiche e le danze dei neri. Amore e furto perché, per

prendere in giro il blues, gli spiritual, il ragtime e il cake-walk, i

performers bianchi dovevano pur impararli, e non potevano far finta che non gli

piacessero. La cultura nera esercitava il proprio fascino più profondo

precisamente su quei bianchi che credevano di rubarla impunemente. Si è sentito

come loro, Dylan? O si sente così tuttora, come qualcuno che ha rubato qualcosa

che non gli apparteneva, ma che almeno può dire di averlo fatto per

amore?

Durante un’intervista rilasciata il 15 novembre

del 1978 per “Rolling Stone”, il giornalista Jonathan Cott raccontò a Dylan che

il celebre rabbino hassidim di nome Dov Baer, noto come il Maggid di Metzerich e

morto nel 1772, amava ripetere che ci sono tre cose che si devono imparare da un

bambino e sette che si devono imparare da un ladro. Da un bambino si deve

imparare: 1) a essere sempre allegri; 2) a non stare mai con le mani in mano; 3)

a gridare forte per ottenere quello che si vuole. Da un ladro si deve imparare:

1) a lavorare di notte; 2) se non si riesce a ottenere in una notte quello che

si cerca, a provarci la notte dopo; 3) a rispettare i propri colleghi di lavoro,

come i ladri si rispettano tra loro; 4) a metter in gioco la propria vita anche

se il bottino è misero; 5) a non dar troppo valore alle cose, neanche a quelle

che si rischia la vita per ottenere, proprio come un ladro che rivende un

articolo rubato per una piccola parte del suo valore; 6) a sopportare le

percosse e le torture pur di rimanere fedeli alla propria natura; 7) a credere

nel proprio mestiere e a non volerlo cambiare con nessun altro. “È la migliore

descrizione del comportamento umano che abbia mai sentito” ha commentato Dylan.

“Chi ha detto queste cose è uno che mi andrebbe di seguire in capo al mondo”. Ma

l’ha già fatto. Ha seguito se stesso, il gran ladro, l’uomo il cui volto, e la

cui voce, sono impossibili da rubare.

Alessandro Carrera

Richard Avedon